Tadianna Groß

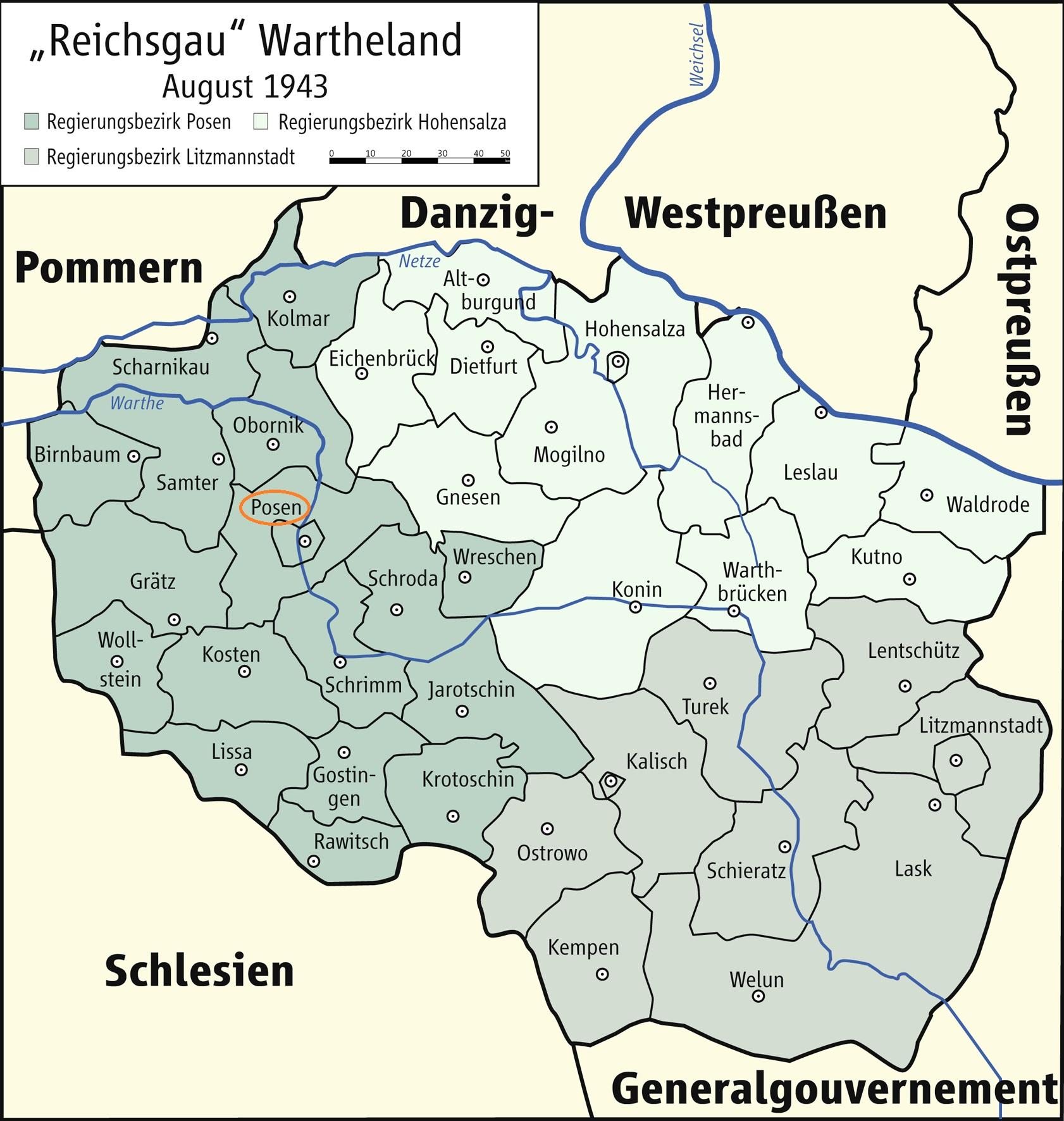

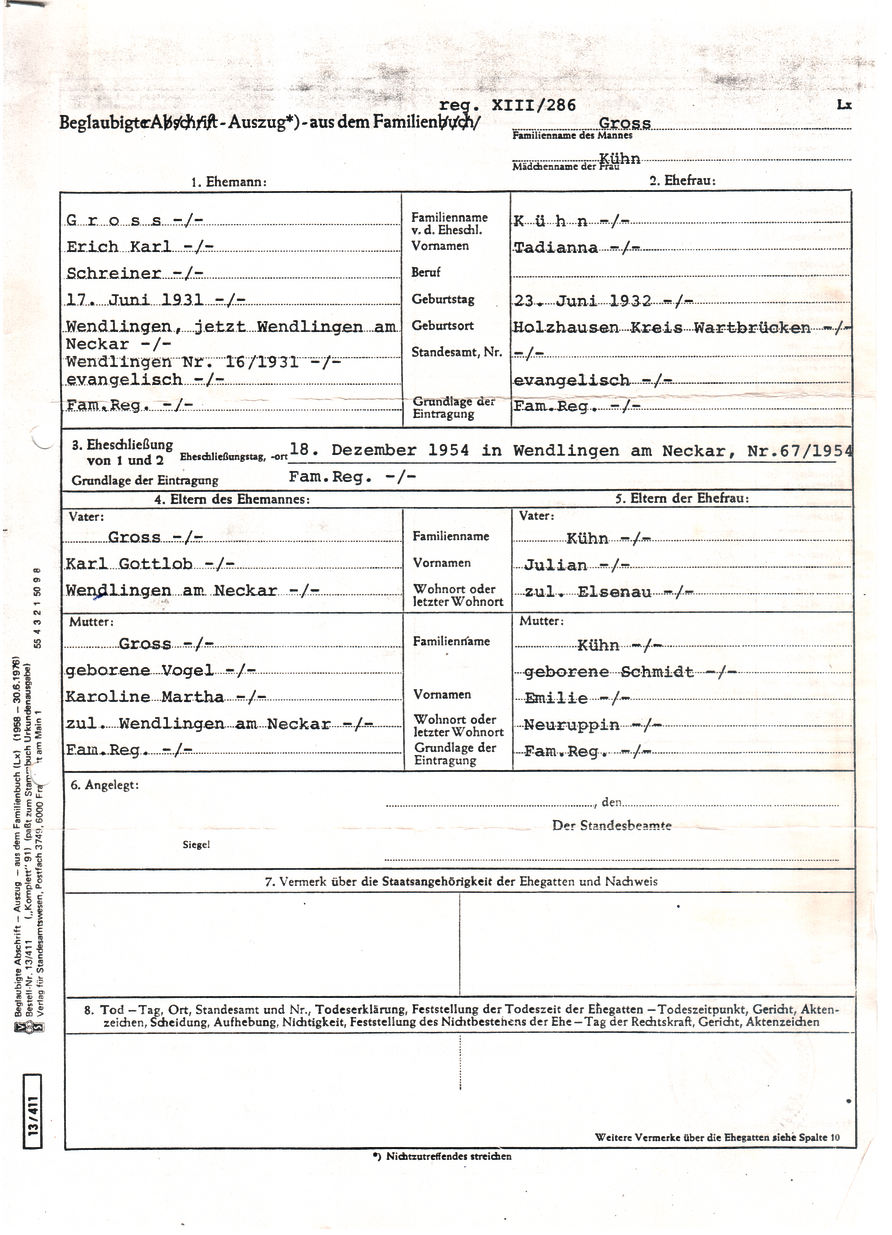

Tadianna Groß, geborene Kühn, wurde am 23. Juni 1932 in Holzhausen, nahe Posen, geboren. Zu jener Zeit gehörte der Ort zum nationalsozialistischen Verwaltungsbezirk Warthegau, der am 16. Oktober 1939 zunächst als Reichsgau Posen eingerichtet und am 29. Januar 1940 in Reichsgau Wartheland – auch Warthegau – umbenannt wurde. Mit der Großoffensive der Roten Armee im Januar 1945 fand die Existenz des Reichsgaus Wartheland ihr Ende.

Heimat

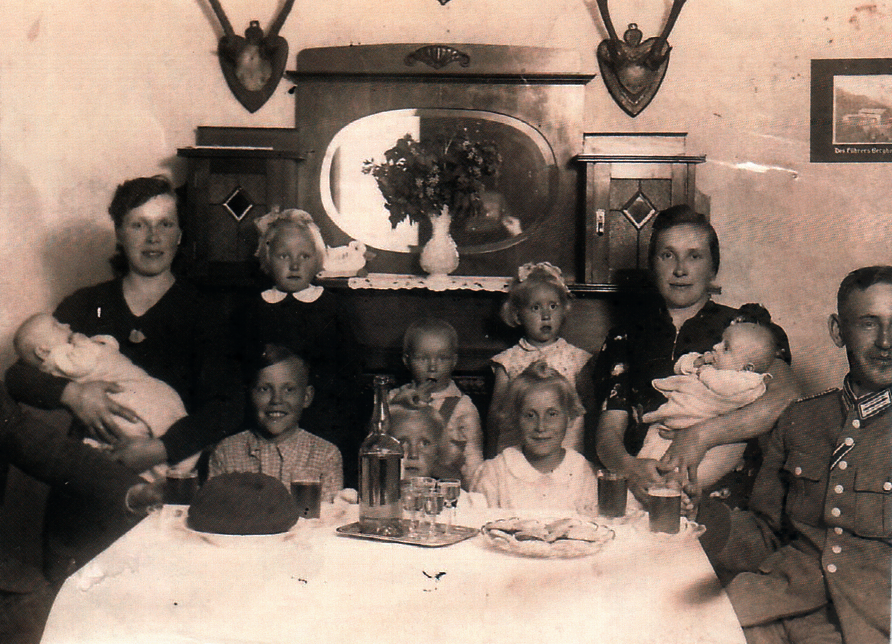

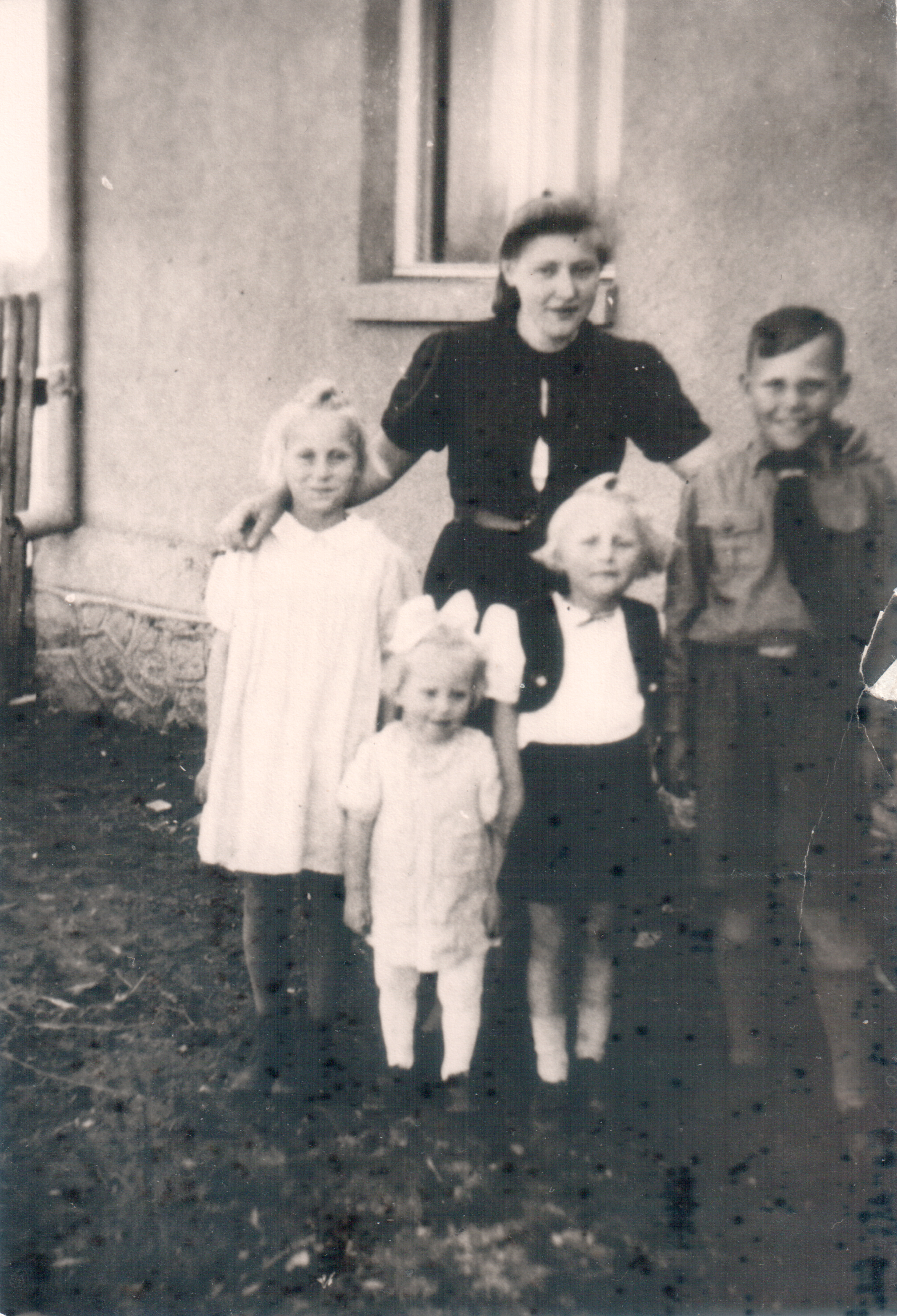

Tadianna wuchs in einer Großfamilie mit sechs Geschwistern auf. Vater Kühn hatte als Polizist ein sicheres Einkommen. Im Haushalt unterstützte das polnische Dienstmädchen die Mutter, die für ihren Kinderreichtum das versilberte Ehrenkreuz der Deutschen Mutter erhielt, eine vom NS-Regime 1938 gestiftete Auszeichnung für Frauen die mindestens vier Kinder zur Welt brachten. Hinter der schimmernden Medaille stand jedoch eine klare politische Absicht: Die Geburtenrate „deutschblütiger“ Familien sollte gesteigert werden.

Der Polizeiberuf des Vaters erforderte häufige Umzüge. So lebte Familie Kühn u.a. in Elsenau, heute Olszanowo in der polnischen Woiwodschaft Pommern, ihrem letzten Wohnort vor der Flucht.

Die Flucht

In den letzten Kriegsmonaten rückte die Rote Armee im Rahmen ihrer Großoffensive gegen das nationalsozialistische Deutschland nach Ostpreußen, Schlesien, die Oder, Lausitzer Neiße und schließlich Berlin vor. Das Eindringen der Milizen führte zu heftigen Kämpfen. Im Januar 1945 setzte eine meist spontane und unkoordinierte Massenflucht aus den östlichen Gebieten, darunter Pommern ein, obwohl eine Flucht seitens der NS-Diktatur offiziell verboten war. Unter den Flüchtenden befanden sich auch Tadianna Groß mit ihren Eltern, Geschwistern und dem Dienstmädchen.

Der Güterzug mit den Flüchtenden, der sich vom Bahnhof in Posen aus in Bewegung setzte, war rasch überfüllt, sodass eine zweite Lokomotive angehängt werden musste. Vater Kühn, der noch immer seine Polizeiuniform trug, wurde zu Hilfe gerufen, um die Züge mit der Stahlkette der Kettenkupplung zu verbinden. Eine extrem gefährliche Tätigkeit, die zu schweren Unfällen führen kann. Dies musste auch Vater Kühn folgenschwer erfahren.

Ursprünglich plante der Vater mit der Familie Zuflucht bei seiner Schwester Olga zu finden, die in Berlin-Lichterfelde lebte. Aufgrund des tragischen Unfalls entschied die Mutter mit den Kindern weiter ins brandenburgische Neuruppin zu fahren.

Am 1. Mai 1945 erreichte die Rote Armee Neuruppin. Bereits in der Nacht zuvor kam es zu Schießereien und Detonationen, die die Einwohner in Angst und Schrecken versetzten. Um die Zerstörung der Stadt zu vermeiden, hissten mutige Neuruppiner an der dortigen Klosterkirche weiße Fahnen um ihre kampflose Übergabe zu signalisieren. Die Rote Armee nahm Neuruppin sowie den Flugplatz ein, ohne dass es zu großflächigen Kampfhandlungen oder Zerstörungen kam.

Um ihr Überleben und das ihrer Kinder zu sichern, packte Tadiannas Mutter die Bettwäsche, die sie von Elsenau retten konnte, zusammen und tauschte sie bei einem Bauern gegen Kartoffeln ein. Ihre Kinder sammelten Blaubeeren und Pilze, die Mutter auf dem Markt verkaufte.

Mittlerweile hatten Mutter Kühn und ihre sieben Kinder von der Stadt Neuruppin eine Unterkunft zugeteilt bekommen und die schulpflichtigen Kinder nahmen den Unterricht wieder auf, der durch die Flucht nicht fortgesetzt werden konnte.

„Wir hatten kein Geld. Wir haben gebettelt dass wir was zu essen hatten. Ich bin hungrig in die Schule gegangen und wenn einer ein bisschen Brot hatte, habe ich gefragt, ob ich was abhaben kann.“

Trotz Armut und Arbeitslosigkeit war es der Mutter ein Bedürfnis, dass Tadianna zur Konfirmation geht.

„Die Nachbarn haben mir noch paar Geschenke gebracht. Das war schön. Wir haben uns sehr darüber gefreut so nette Nachbarn zu haben.“

Bald jedoch sollte ein neuer Schicksalsschlag die Familie treffen.

Die Stadt Neuruppin wies Tadianna Groß und ihrer Mutter eine größere Wohnung zu, die sie sich mit einer weiteren Bewohnerin teilten. Häufig besuchte sie ihre Tante Olga und die Cousinen Erna und Elli in Berlin. Die Verwandten besaßen einen Garten mit Obstbäumen und Hasen, die für sie als Nahrung dienten. Für Tadianna ein Paradies, da ihre Tante sie mit Lebensmitteln versorgte. Cousine Elli schenkte ihr getragene Kleidung, Schuhe und Seidenstrümpfe, die meist eine Laufmasche hatten.

„Ich habe die Laufmaschen aufgenommen und habe die Strümpfe wieder getragen. Später, in Neuruppin, habe ich für andere Leute die Strümpfe repariert und mir ein bisschen Geld verdient.“

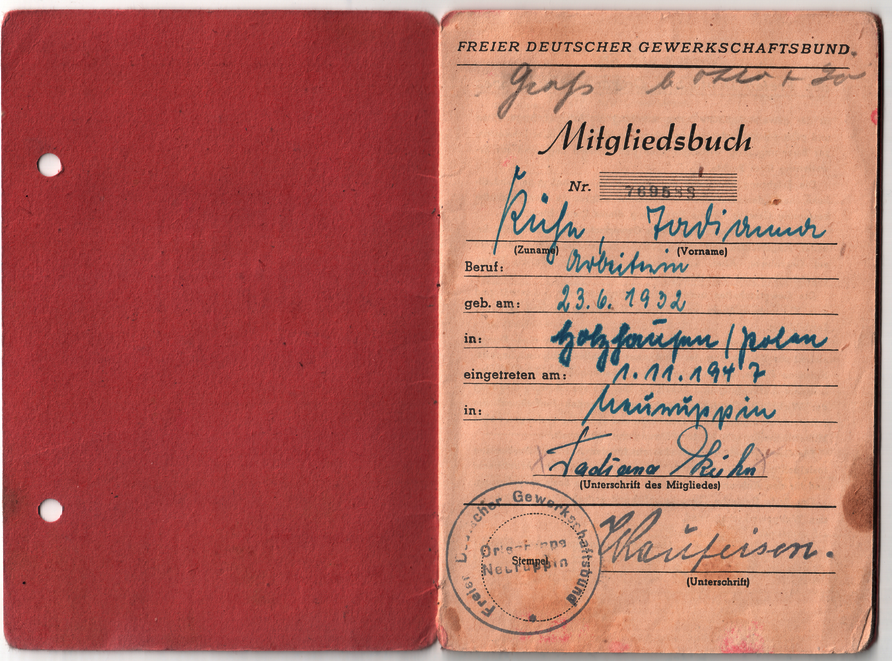

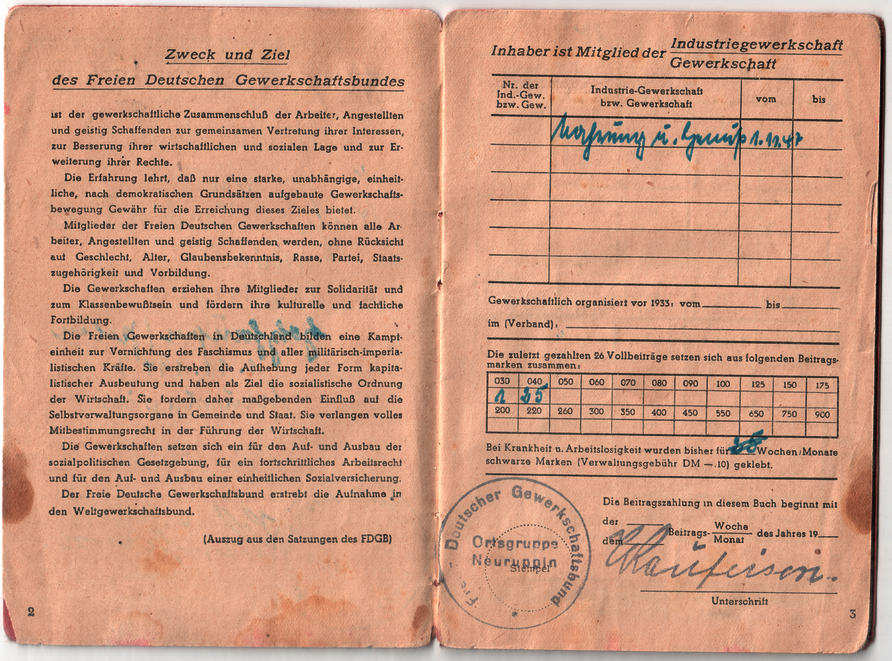

Tadianna Groß war Mitglied des Freien Deutschen Gewerkschaftsbunds (FDGB), der 1945 nach sowjetischem Vorbild als zentralistisch-hierarchisch organisierter Dachverband für „Arbeiter, Angestellte und Angehörige der Intelligenz“ entstand.

Aus den Reihen der Schuhfabrik kam zudem die Forderung, die junge Frau solle Mitglied in der SED werden, was sie aber zurückwies.

Bis 1953 arbeitete die damals 21-jährige in der Schuhfabrik als Näherin, bis der 17. Juni die Wende brachte. An jenem Tag entwickelte sich in der DDR aus zunächst lokalen Arbeiterprotesten ein landesweiter Volksaufstand. Rund eine Million Menschen in Ost-Berlin und der DDR nahmen an dem friedlichen Protest teil, der mit sowjetischer Militärgewalt und Volkspolizei blutig niedergeschlagen wurde. Mehr als 10.000 Menschen wurden festgenommen, 50 kamen zu Tode. Auslöser war die wachsende Unzufriedenheit eines Großteils der Bevölkerung über die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse.

Bei einem Besuch mit ihrer Freundin in einer Gaststätte in der Fabrikstraße lernte Tadianna Groß ihren späteren Ehemann Karl Groß kennen.

„Gekämpft habe ich mit der Sprache. Ich habe lange gebraucht bis ich das alles verstanden habe. Dann habe ich immer so Mischmasch gesprochen.“

Die Verbindung mit einer Geflüchteten jedoch war ihrem späteren Schwiegervater zunächst ein Dorn im Auge.

Für ihre weitere Karriere bei der Firma Otto erwies sich die Tante ihres Mannes als Glücksfall. Die ältere Dame war dort bis zum Rentenbeginn als Direktrice tätig und ermöglichte es ihr, nach dem Besuch der Handelsschule in Nürtingen ihre Nachfolge anzutreten. 35 Jahre war Tadianna Groß für das Unternehmen tätig. Neben ihrem Beruf, der sie ausfüllte, wartete eine familiäre Herausforderungen auf sie: nach dem Tod des Großvaters übernahm sie mit ihrem Mann die Pflege der Großmutter. Das Paar kaufte das alte Haus der Großmutter und investierte ihr hart verdientes Geld für die Renovierung.

Die Doppelbelastung forderte viel von der jungen Frau. Der Besuch ihrer Berliner Cousine sollte eine weitere, familiäre Verantwortung mit sich bringen.

In ihren gemeinsamen Jahren war Karl Groß zunächst für die Wendlinger Firma Sigler und im Anschluss für Behr Einrichtungen tätig. Seine Karriere setzte er als Betriebsrat im Unternehmen fort, gehörte dem Vorstand der Holzbaugenossenschaft an und wurde in den Wendlinger Stadtrat berufen.

Endlich kam die Zeit, in der sich Tadianna Groß von ihrem erschöpfenden Leben erholen und Zeit mit ihrem Mann verbringen konnte.

70 Jahre lebten Karl und Tadianna Groß im eigenen Haus. Sie liebte ihren großen Garten, den sie mit Blumen, Gemüse und Tomaten bepflanzte. Nach dem Tod ihres Mannes gab sie das Haus auf, zog in ein Altenheim und fühlt sich in ihrer Zweizimmerwohnung sehr wohl.

Ihr Mann wollte immer gemeinsam mit ihr die alte Heimat besuchen, doch sie lehnte ab. Wendlingen am Neckar ist ihre Heimat, mit der sich die alte Dame tief verwurzelt fühlt.

„Dass ich jetzt so geworden bin, dafür danke ich dem Herrgott dass ich so stark bin und denk, der Herr hat es gut mit mir gemeint.“

Ihre Geschichte erzählte Tadianna Groß auch vor Schülerinnen und Schülern. „Die Kinder waren so begeistert von mir, dass sie noch mehr hören wollten“, sagt sie. „Alle sind sie um mich herumgestanden. Ich soll wiederkommen, sagten sie. Es hat mich auch so beeindruckt, dass die Kinder so neugierig waren, Es waren so liebe nette Kinder.“